Sejak

kemunculannya di tahun 1966, Supersemar masih menjadi perbincangan yang memicu

perdebatan panjang hingga

hari ini. Sebagian masyarakat menilai Supersemar sebagai salah satu tonggak

peristiwa bersejarah di Indonesia. Mungkin saja tafsiran semacam ini muncul

ketika melihat pengaruh Supersemar bagi tatanan sosial dan politik di Indonesia—masyarakat menilai

Supersemar membuka jalan bagi era pemerintahan yang baru.

Saat itu kondisi

ekonomi politik di Indonesia dalam keadaan tidak stabil, Demokrasi Terpimpin

yang digaungkan oleh Sukarno menyeret Indonesia ke berbagai macam permasalahan.

Rakyat seperti begitu tak sabarnya menanti perbaikan sistem pemerintahan yang

berorientasi kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, berbagai gejala politik-sosial

yang mewarnai era Demokrasi Terpimpin membuat perhatian terhadap sektor ekonomi

kian terkikis. Berbicara Supersemar dan masa transisi pemerintahan adalah berbicara mengenai pertarungan ideologi

politik di Indonesia.

Informasi

terkait Supersemar yang muncul dalam berbagai versi menimbulkan distorsi

sejarah tersendiri. Bahkan ketika Supersemar akan melewati peringatannya yang

ke-50, distorsi Sejarah ini belum mampu juga menemukan penyelesaiannya. Kalau

boleh dibilang, Supersemar sifatnya sangat politis di dalam sejarah dinamika

Republik Indonesia. Unsur politis ini memiliki hubung-kait dengan distorsi

sejarah yang ada, ketika penulisan sejarah diarahkan kepada kepentingan

pemimpin kala itu. Celakanya, Sejarah yang dikisahkan kemudian menjadi cerita

yang diterima di tengah masyarakat.

Pun pada kenyataannya berbeda dengan peristiwa

sejarah itu sendiri. Inilah yang terjadi dengan Supersemar dan pengkisahan di

balik peristiwanya. Betapa hegemoni Orde Baru mampu menyajikan kisah sejarah

yang bersifat tendensius terhadap suatu paham dan menafikan paham lain di satu

sisi. Kita sedang berbicara pertarungan ideologi kiri dan ideologi Pancasila.

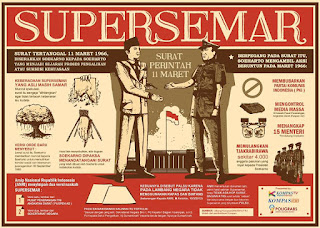

Supersemar,

dalam beberapa versi, diyakini sebagai surat mandat yang diberikan oleh

Presiden Sukarno kepada Suharto untuk memulihkan ketertiban dan keamanan Negara

pascagejolak 30 September 1965. Dan perintah ini ditafsirkan oleh Suharto

sebagai perintah pembubaran PKI dan organisasi yang berlandaskan ideologi

komunis lainnya. Suharto rupanya menafsirkan seperti itu karena menilai

keamanan akan tercapai hanya jika PKI dibubarkan. Suharto pun hanya terfokus

pada poin pemulihan keamanan ini saja—poin

kedua di dalam Supersemar,

yang berisi perintah untuk melindungi keluarga Presiden beserta seluruh harta

dan karyanya, tidak dipenuhi oleh Suharto. Selepas menafsir mandat Supersemar,

ia kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Presiden No. 1/3/1966 yang

ditandatanganinya pukul 04.00 Sabtu, 12 Maret 1966. Ini adalah sebuah tindakan

yang sangat berani, sekaligus tidak menghormati posisi Sukarno sebagai presiden

kala itu.

Suharto pun

menginisiasi aksi massa terkait Supersemar yang menjaring simpati dari rakyat,

mahasiswa, dan para pemuda. Aksi yang digelar ini semakin memupuk keberanian

Suharto untuk melakukan penyelesaian terhadap eksekusi golongan kiri di

Indonesia. Selesai pembubaran, Presiden Sukarno yang dinilai dekat dengan (golongan) kiri pun disalip

posisinya sehingga melalui rangkaian Sidang Umum MPRS tahun 1966, Suharto

berhasil naik dan menggeser kekuasaan Sukarno. Dinamika politik yang terjadi

kala itu menjadi catatan besar dalam sejarah perpolitikan Indonesia, mengingat

Suharto merupakan orang biasa, namun pada akhirnya mampu menjatuhkan Sukarno

yang telah memiliki nilai integritas di tengah kehidupan rakyatnya.

Hegemoni Suharto

di masa Orde Baru membuat banyak penulisan sejarah tak sesuai dengan peristiwa

yang sebenarnya, terutama peristiwa sejarah menjelang lengsernya Sukarno.

Banyak terjadi perombakan alur pengkisahan yang disandarkan pada kepentingan

Orde Baru dalam menjaga stabilitas dan pertahanan Negara, kalau tidak bisa

dibilang sebagai upaya pembungkaman terhadap kebenaran.

Rakyat Indonesia

menikmati cerita-cerita rekaan terutama dalam kisah pemberontakan 30 September,

peristiwa yang menghantarkan Supersemar. Ketika rezim Suharto akhirnya

tumbang—meski masih tersisa kelompok Orde Baru di masa Reformasi ini—sejarah

yang dulu diyakini sebagai kebenaran mutlak perlahan mulai diragukan karena

munculnya tulisan-tulisan yang mengungkapkan kisah dari perspektif yang

berbeda. Golongan kiri mulai dapat bernapas lega ketika akhirnya Suharto

lengser, karena pembungkaman akhirnya berakhir. Banyak aktivitas upaya

pelurusan sejarah yang digalakan oleh aktivis kiri. Berakhirnya rezim Suharto

seperti memberikan semangat bagi golongan kiri untuk melanjutkan pembangunan

ideologi kiri di Indonesia. Dan, sebagian orang beranggapan, aktivis kiri dapat

membantu pelurusan sejarah yang selama ini dibelokkan oleh kepentingan Orde

Baru.

Permasalahan

dalam hal ini saya pikir adalah mengenai historiografi atau penulisan sejarah.

Memang betul, adagium yang menyatakan “Sejarah adalah milik pemenang”, hal ini

terbukti dari kendali Suharto atas setiap penulisan sejarah yang diterbitkan.

Akan tetapi, hari ini banyak upaya untuk meluruskan sejarah yang digalakkan berbagai pihak,

terutama golongan kiri, yang memiliki banyak singgungan dengan pembelokan

sejarah yang dilakukan semasa Orde Baru. Ini dapat menjadi momentum kebangkitan

gerakan kiri—mengingat

pertarungan politik di Indonesia adalah tentang pertentangan golongan kiri

melawan golongan di luarnya.

Ucu Feni (Sekretaris Umum LPPMD Unpad 2015-2016, mahasiswi Ilmu Sejarah 2014)