|

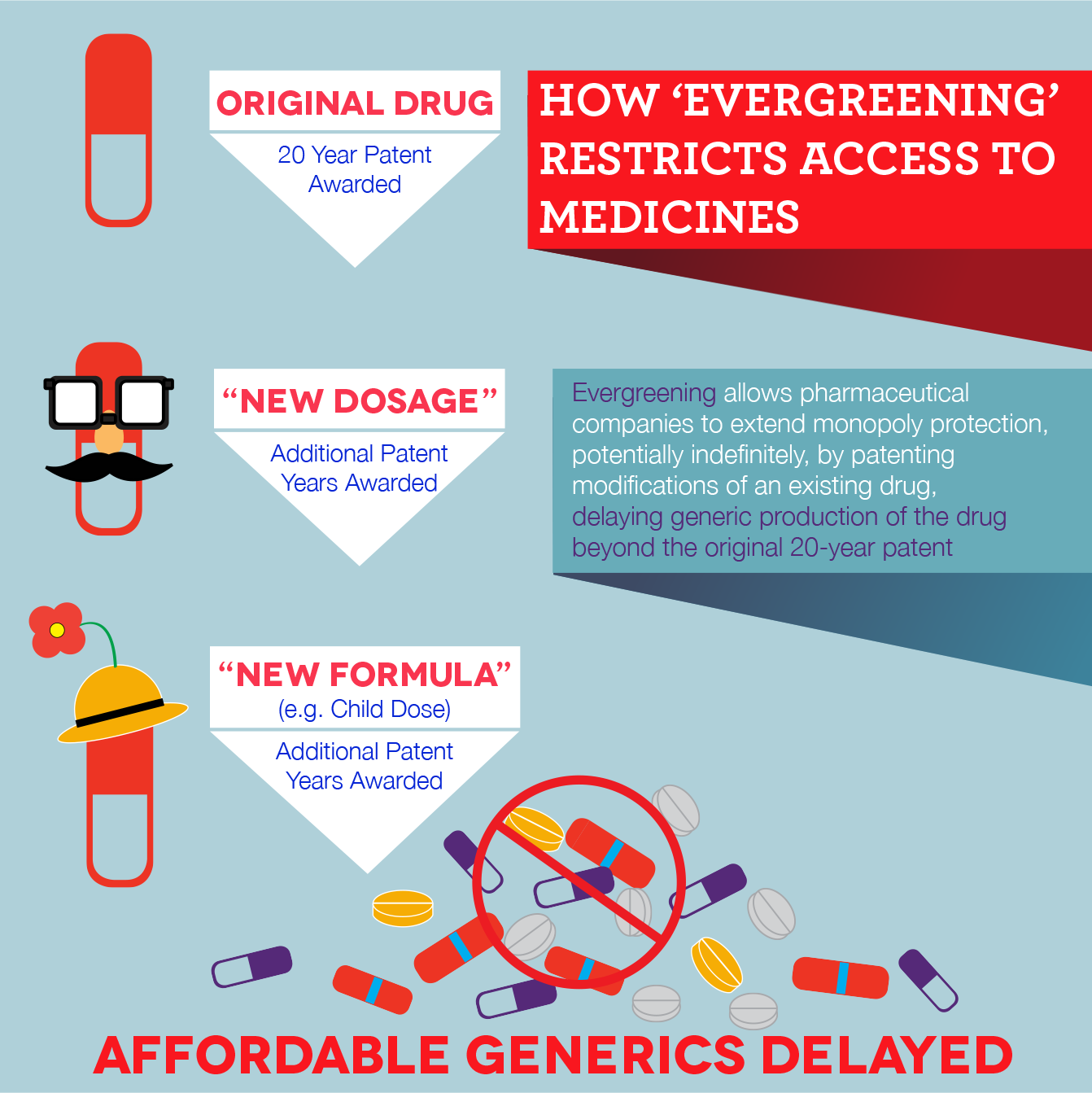

| Sumber: Médecins sans Frontières |

Ditulis oleh Arby Ramadhan*

Disunting oleh Kevin Aprilio**

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan primer yang dibutuhkan manusia untuk menjalani hidup agar kegiatan dan aktivitasnya dapat dijalankan dengan baik dan produktif. Kebutuhan akan kesehatan dapat disejajarkan dengan kebutuhan manusia akan makan, minum, serta kebutuhan primer lain. Ketika manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya akan kesehatan, maka obat adalah solusinya. Hal ini menjadikan obat bagi manusia sebagai kebutuhan pokok. Tetapi apa jadinya jika obat dijadikan komoditas untuk meraup keuntungan bagi segelintir orang dan menjadi mahal sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat miskin?

Farmasi di zaman ini tak ubahnya merupakan korporasi kapitalis yang mengkomodifikasi bidang kesehatan untuk meraup keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya. Kapitalisasi oleh perusahaan farmasi ini terlihat dari monopoli obat yang dilakukan lewat hak paten atas produksi obat yang menjadikan obat sebagai barang mahal yang tidak dapat dimiliki secara merata. Padahal, seperti yang kita tahu, kesehatan adalah kebutuhan yang menyangkut nyawa orang banyak.

Pemberian hak paten oleh negara diatur dalam Undang-undang no. 14 tahun 2001 tentang Paten, yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang no. 13 tahun 2016 yang mengatur masa berlaku paten di Indonesia menjadi 20 tahun. Pada jangka tahun tersebut, pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten. Ini berdampak langsung pada harga obat terhadap konsumen.

Melanggengkan Monopoli melalui Evergreening

Evergreening adalah upaya perusahaan farmasi untuk memperpanjang masa hak paten yang "hanya" 20 tahun agar dapat melanggengkan monopoli. Upaya ini dilakukan dengan cara memodifikasi bentuk kimia, bentuk sediaan, dan modifikasi-modifikasi minor lain yang sebetulnya tidak memberikan signifikansi atau efektivitas baru dibandingkan obat terdahulunya. Dengan cara ini, farmasi dapat terus memperbarui hak patennya. Ketika tidak ada pesaing lain yang menciptakan obat yang sama, maka perusahaan farmasi tersebut dapat bertindak sebagai price-maker. Dengan jalan inilah farmasi dapat mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari orang-orang yang sakit karena tidak adanya pilihan lain.Dampak lain dari perpanjangan hak paten yang terus-menerus adalah tertundanya keberadaan obat-obat generik yang lebih mudah didapat dan harganya lebih terjangkau. Pun jika biaya obat paten ditanggung oleh pemerintah melalui program seperti Jaminan Kesehatan Nasional, perusahaan farmasi dapat meningkatkan lagi harga jual obat tersebut sesuai yang dikehendaki sehingga terjadi pemborosan anggaran dan rentan akan praktik korupsi. Pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa masyarakat akan tetap membayar biaya obat paten yang mahal tersebut secara tidak langsung melalui pajak dan iuran premi program jaminan kesehatan peperintah.

Salah satu contoh kasus evergreening adalah kasus Novartis di India pada tahun 2013. Kasus ini berlangsung sejak tahun 1997 yang melibatkan lobi tingkat tinggi mafia-mafia farmasi untuk tetap dapat memonopoli obat untuk leukemia. Kasus ini sangat unik karena dampaknya yang besar bagi akses obat bagi orang-orang miskin di dunia. Mahkamah Agung India menyatakan bahwa Gleevec --imatinib mesylate, obat yang dimaksud dalam kasus ini-- hanyalah bentuk modifikasi minor yang tidak memberikan signifikansi atau peningkatan efektivitas dari obat yang ada sebelumnya (imatinib freebase, yang sudah habis masa patennya), sehingga tidak dapat diberikan hak paten. Bukti dari Novartis bahwa Gleevec larut dan diabsorpsi 30% lebih baik tidak mampu meyakinkan Mahkamah Agung bahwa peningkatan tersebut berdampak signifikan terhadap efikasi obat tersebut. Kini, Gleevec dapat diakses dengan harga 20 kali lebih murah oleh orang-orang yang membutuhkan di India.

Meniru Keberanian India dalam Memerangi Evergreening

Kasus Novartis di India seharusnya menjadi acuan bagi kita bahwa evergreening hanya dapat dilawan oleh negara sebagai pemilik kekuasaan tertinggi atas pembuat kebijakan. Negara seharusnya memiliki kuasa lebih untuk menghapus dominasi perusahaan farmasi serta mengontrol perusahaan farmasi dan keberadaan obat-obatan. Langkah berani India dalam menolak paten dan monopoli obat harus kita jadikan acuan, sebab salah satu tugas negara ialah menjamin kesehatan warga negaranya. Kesehatan warga negara hanya akan terjamin apabila keberadaan obat-obatan mampu diakses oleh semua kalangan terutama warga miskin.Di samping itu, mengingat kondisi negara Indonesia dengan India yang sama-sama merupakan negara dunia ketiga sebetulnya tidak jauh berbeda. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika kita berasumsi bahwa Indonesia akan menjadi target pasar mafia farmasi dunia berikutnya. Dari tahun 2011-2016, rata-rata pertumbuhan pasar farmasi di Indonesia mencapai 20,6% tiap tahunnya. Ada sekitar 239 perusahaan farmasi yang beroperasi di Indonesia, namun 92% bahan baku obat-obatan yang digunakan masih berasal dari impor. Untuk itu, sejak saat ini negara seharusnya tegas akan keberpihakannya terhadap dunia kesehatan. Jika negara ingin melawan dominasi perusahaan farmasi dan berpihak pada rakyat, maka negara harus meniru keberanian India dalam melawan evergreening.

*Arby Ramadhan adalah kader LPPMD angkatan XXXVIII dan mahasiswa Administrasi Publik angkatan 2019 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran.

**Kevin Aprilio adalah kader LPPMD angkatan XXXVI dan mahasiswa Farmasi angkatan 2018 di Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran.

Tulisan ini bukan merupakan nasihat medis. Silakan hubungi dokter atau tenaga medis lainnya untuk informasi medis lebih lanjut, terutama terkait pemilihan obat-obatan yang Anda gunakan.